Alors que les alertes canicule rythment nos étés, il est plus facile que jamais d’imaginer à quel point le climat était un acteur central et souvent impitoyable de l’existence de nos ancêtres. Loin de nos climatisations et de nos prévisions à cinq jours, nos ancêtres vivaient au diapason des éléments, leurs destins étant inextricablement liés aux caprices du ciel et de la terre. La généalogie offre une perspective unique sur cette interaction Homme-climat. Elle nous permet de débusquer, au détour d’un acte de naissance ou d’un registre paroissial, les échos lointains d’hivers terribles, de sécheresses dévastatrices ou d’inondations meurtrières. Loin d’être de simples faits divers du passé, ces évènements météorologiques extrêmes ont modelé les paysages, déplacé les populations, forgé les mentalités et parfois même décidé de la survie ou de la disparition de branches entières de nos arbres généalogiques.

Regardons ensemble cet aspect particulier de notre enquête généalogique, où les registres d’autrefois deviennent les carnets météorologiques de nos aïeux, nous révélant une facette insoupçonnée de leur quotidien.

Les hivers terribles : Quand le froid fauchait les existences

L’hiver, saison de l’endormissement de la nature, a souvent été synonyme de survie pour nos ancêtres. Mais certains hivers, par leur rigueur exceptionnelle et prolongée, se sont inscrits en lettres de glace dans la mémoire collective et, surtout, dans les archives. L’exemple le plus emblématique reste l’hiver de 1709, surnommé le “Grand Hiver”. Ce fut une succession de périodes d’un froid inouï qui s’abattit sur une grande partie de l’Europe, et dont les conséquences furent dévastatrices. Les fleuves et les rivières gelèrent profondément, y compris la Seine à Paris, permettant aux carrosses de circuler sur la glace. Les semences furent détruites en terre, les oliviers de Provence éclatèrent, les vignes moururent.

Comment la généalogie nous en parle-t-elle ?

C’est dans les registres paroissiaux que l’on trouve les traces les plus frappantes. Un généalogiste attentif remarquera, pour l’année 1709 et les suivantes, une augmentation spectaculaire du nombre de sépultures. Ce pic de mortalité touche particulièrement les populations les plus fragiles : les nourrissons, les jeunes enfants et les personnes âgées, dont les organismes étaient affaiblis par le froid et la sous-nutrition. Les curés, parfois, notaient en marge des registres des remarques laconiques mais glaçantes : “mort de froid”, “mort de misère”, ou des observations plus générales sur la dureté de l’époque.

Des conséquences en cascade

Au-delà des chiffres bruts, ces hivers extrêmes avaient des conséquences en cascade :

– Famines et disettes : La destruction des récoltes entraînait une flambée des prix du grain, rendant le pain inaccessible pour les plus pauvres. La malnutrition généralisée rendait les populations plus vulnérables aux maladies. On peut parfois déduire ces famines par des intervalles plus longs entre les baptêmes, signe que les naissances diminuaient en période de crise.

– Migrations forcées : Face à la famine, des familles entières quittaient leur village natal pour chercher du travail ou de la nourriture ailleurs. Ces déplacements sont parfois visibles par des disparitions soudaines de familles dans les registres ou par des mariages contractés dans des paroisses éloignées.

– Ralentissement de la vie sociale et économique : Le froid et la neige paralysaient les transports, les marchés, les travaux des champs. La vie s’arrêtait, ou du moins se ralentissait considérablement, affectant tous les corps de métier. On pourrait même observer une diminution des mariages pendant ces périodes de grande incertitude.

Ces hivers d’antan sont des rappels poignants de la fragilité de la vie de nos ancêtres face à un environnement parfois hostile, et de la résilience dont ils devaient faire preuve pour traverser ces épreuves.

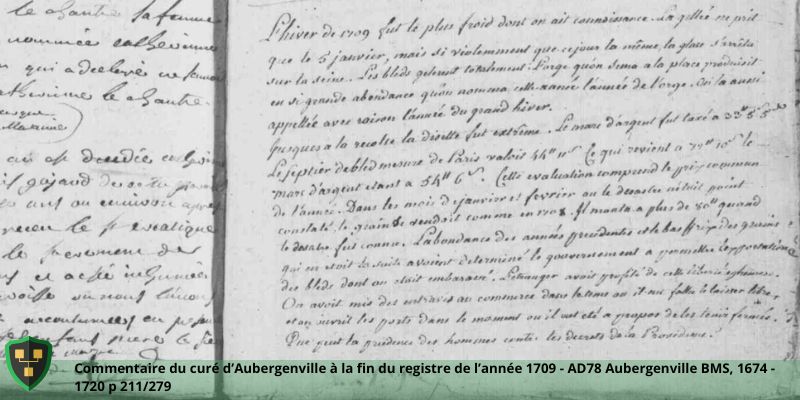

« L’hiver 1709 fut le plus froid dont on ait connaissance. La gelée ne prit que le 5 janvier, mais si violemment que ce jour là même la glace s’arrêta sur la Seine. Les bleds gelèrent totalement. L’orge qu’on sema à la place produisit en si grande abondance qu’on nomma cette année l’année de l’orge. On l’a appelée avec raison l’année du grand hiver. Jusqu’à la récolte, la disette fut extrême. Le marc d’argent fut taxé à 33lt 55s. Le septier de bled mesure de Paris valait 44lt.[…] Dans les mois de janvier et février où le désastre n’était point constaté le grain se vendait comme en 1708. Il monta à 60lt quand le désastre fut connu…. »

La sécheresse et les inondations : Quand l'eau dictait la survie

Si le froid était une menace, l’eau, par son absence ou son excès, l’était tout autant. La dépendance de nos ancêtres à l’agriculture et à l’élevage rendait les variations pluviométriques critiques pour leur subsistance.

Quand la terre brûlait

Des étés anormalement secs pouvaient entraîner des sécheresses dévastatrices. Les conséquences étaient immédiates : récoltes brûlées, pâturages desséchés, bétail mourant de soif. Pour des populations vivant principalement de la terre, c’était une catastrophe économique et humaine.

Où chercher les indices généalogiques ?

– Actes notariés : Les notaires peuvent enregistrer des ventes de terres “à vil prix” ou des hypothèques contractées en période de disette. Des testaments peuvent mentionner des biens diminués ou une pauvreté soudaine.

– Registres de délibérations communales : Bien que plus rares, certaines communes consignaient les demandes d’aide aux autorités supérieures en cas de calamité agricole, ou des mesures exceptionnelles prises pour distribuer de l’eau.

– Migrations : Comme pour les hivers rigoureux, la sécheresse pouvait pousser à l’exode rural, les familles cherchant des régions moins touchées ou des villes où trouver des subsides.

– Professions affectées : Les meuniers (qui n’avaient plus d’eau pour faire tourner leurs moulins), les vignerons (dont les vignes souffraient), les éleveurs (manque de fourrage) étaient en première ligne. On peut parfois trouver un changement de profession dans les actes (passage d’agriculteur à journalier, par exemple).

Quand l'eau submergeait tout

À l’inverse, des pluies diluviennes ou des crues exceptionnelles pouvaient provoquer des inondations massives, ravageant les habitations, emportant les récoltes et le bétail, et parfois même entraînant des pertes humaines. Quels types de traces dans les archives pourrait-on trouver ?

– Actes de décès : Des mentions de “mort noyé” ou de “corps retrouvé après la crue” peuvent apparaître occasionnellement dans les registres paroissiaux. On peut aussi observer des décès en série, au même endroit, suggérant une catastrophe naturelle.

– Registres fonciers ou terriers : Des mentions de terres “inondées” ou “rendues incultes” par les eaux peuvent se retrouver dans les descriptions de propriétés.

– Chroniques locales : Certains curés ou notables tenaient des “journaux” ou des chroniques où ils consignaient les évènements marquants de la paroisse, y compris les crues historiques. Ces documents sont des mines d’informations pour contextualiser les archives généalogiques.

– Reconstructions : Si une église, un pont ou des maisons ont été détruits par une inondation, les registres de travaux communaux ou les baux à construction pourraient indirectement en témoigner.

Comprendre ces évènements hydrologiques nous permet de mieux cerner les défis environnementaux que nos ancêtres devaient surmonter…

Climat, santé et épidémies : Le cercle vicieux

Le lien entre le climat et la santé des populations était, pour nos ancêtres, une réalité brutale et immédiate. Loin de la médecine moderne, les épidémies frappaient avec une violence inouïe, souvent exacerbée par des conditions météorologiques défavorables.

Le froid et les maladies respiratoires

Les hivers rigoureux, surtout s’ils s’accompagnaient d’une mauvaise alimentation et d’habitations mal isolées, entraînaient une recrudescence des maladies respiratoires : pneumonies, bronchites, grippes. La surmortalité hivernale était une constante. Les registres de décès montrent souvent une augmentation des décès des jeunes enfants et des personnes âgées pendant les mois les plus froids.

La chaleur et l'humidité : Le terrain fertile des maladies digestives

À l’opposé, les étés chauds et humides, surtout en l’absence de réfrigération et avec des conditions d’hygiène rudimentaires, favorisaient la prolifération des bactéries. C’était le terrain de prédilection des maladies digestives : dysenterie, typhoïde, choléra. Les enfants en bas âge étaient particulièrement vulnérables à la “diarrhée estivale” ou “fièvre infantile”. Un généalogiste attentif notera parfois des “pics” de décès de nourrissons durant les mois de juillet et août.

Les épidémies et les "années noires"

Au-delà des maladies saisonnières, certains événements climatiques extrêmes pouvaient déclencher ou aggraver de véritables épidémies, transformant certaines années en “années noires” pour les généalogistes :

Les famines dues au climat affaiblissaient les corps et rendaient les populations plus réceptives aux virus et bactéries. Une épidémie de typhus ou de peste pouvait ainsi suivre une période de disette.

Les inondations contaminaient les puits et les sources d’eau potable, favorisant la propagation du choléra ou de la typhoïde.

Le “petit âge glaciaire” : Sans entrer dans les détails complexes, cette période de refroidissement global (du XIVe au XIXe siècle) a eu des impacts majeurs sur les récoltes et, par ricochet, sur la santé et la démographie. On peut en voir des reflets dans les registres sur des décennies, avec des périodes de croissance démographique ralentie ou négative.

Il est essentiel, en tant que généalogiste, de ne pas se limiter aux actes eux-mêmes, mais de chercher à comprendre le contexte sanitaire de l’époque de nos ancêtres, souvent dicté par le climat et son impact sur les ressources.

Comment débusquer ces traces climatiques dans vos recherches ?

La recherche des impacts climatiques dans votre généalogie n’est pas toujours simple, car les mentions directes sont rares. Elle relève souvent d’une lecture attentive et d’une contextualisation rigoureuse. Et aussi d’une pincée de chance…

Les registres paroissiaux et d'état civil : Vos premiers baromètres

– Analyser les courbes de mortalité : Repérez les années avec des pics de décès anormalement élevés. Croisez-les avec des évènements historiques connus. Utilisez les statistiques de Généatique pour vous aider.

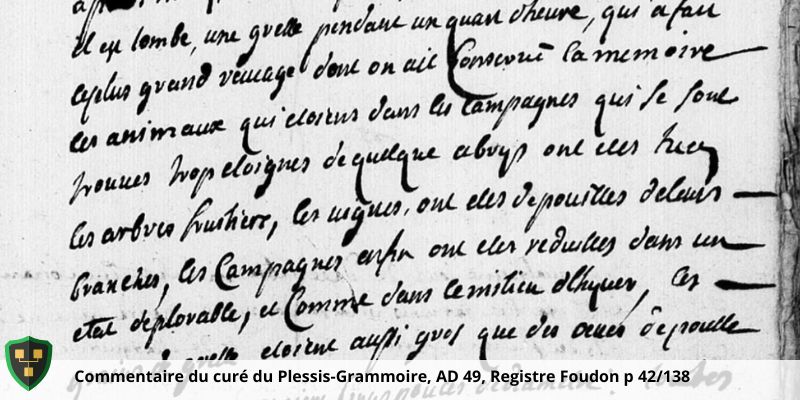

– Les mentions marginales et fins de registre : Les curés, instituteurs ou secrétaires de mairie pouvaient ajouter des notes sur le temps, les récoltes, les famines. On trouve parfois un curé bavard qui retrace la météo locale entre les actes de son registre paroissial en cours, en non pas dans les actes eux-mêmes, ni même dans les marges. Vous trouverez ci-dessus et ci-dessous des extraits de registres paroissiaux de Aubergenville (Yvelines 78), où une note récapitulative de l’année 1709, avec ses vagues de froids importantes, a été ajoutée par le prêtre à la fin de son registre. Et une copie d’une note du curé du Plessis-Grammoire, dans le Maine et Loire (49) décrivant un épisode de grêle spectaculaire survenu le 4 juin 1760 et ses effets sur les arbres fruitiers. Egalement à la fin du registre. Celle-ci a été retrouvée par un des membres du club de Généalogie de Boissy l’Aillerie (95), au cours de ses recherches personnelles. Mais il faut avouer que si de telles mentions existent bien de temps en temps, (et on le voit bien ici), elles sont très rares !

– Les décès en série : Si plusieurs membres d’une même famille ou d’un même village décèdent en quelques jours ou semaines, cela peut indiquer une épidémie ou une catastrophe locale liée aux conditions climatiques.

– Les intervalles entre les actes : Des périodes sans baptêmes ou mariages peuvent signifier une population dispersée par la famine ou le départ. Prévoyez d’y passer du temps si vous souhaitez faire cette analyse…

Les archives notariées : Le reflet économique des intempéries

– Contrats de mariage : Ils peuvent mentionner les biens (terres, bétail) et leur état, parfois après une calamité.

– Inventaires après décès : Listes des biens laissés par le défunt. Une pauvreté soudaine, des réserves de grains nulles, peuvent être des indices.

– Ventes de récoltes sur pied ou de bois : Des mentions de quantités faibles ou de prix élevés peuvent suggérer une mauvaise année agricole. Là, c’est très pointu, il faut vraiment bien connaître le sujet….

Les registres de délibérations communales et les chroniques locales : La voix des contemporains

– Ces documents, conservés aux archives départementales ou communales, sont des mines d’informations. Ils peuvent mentionner des événements climatiques (crues, sécheresses), des demandes d’aide aux autorités, des discussions sur l’état des chemins ou des ponts après une intempérie.

– Les “livres de raison” tenus par des bourgeois, des curés, ou des nobles peuvent contenir des observations quotidiennes sur le temps.

Les cartes anciennes et cadastres : Les paysages remodelés

Comparez les anciens cadastres avec des cartes plus récentes. Des changements dans le tracé d’un cours d’eau, l’apparition ou la disparition de marécages, peuvent être des indices de crues ou de sécheresses durables qui ont modifié le paysage. C’est difficile à faire…

Les ressources historiques et scientifiques sur le climat

Ce qui est déjà plus facile, c’est de consulter des ouvrages d’histoire du climat. Des historiens ont reconstitué des chronologies d’événements météorologiques extrêmes par région. Croiser ces données avec vos recherches généalogiques peut valider ou infirmer vos hypothèses. Des bases de données universitaires sur les relevés climatiques anciens peuvent être de précieux outils. Par exemple, avez-vous un ancêtre parmis les 500 personnes décédées en juin 1875 à la suite des crues de la Garonne exceptionnelles ? Pour en savoir plus, lisez l’article de Maxime Blondeau sur les plus grandes crues de l’histoire.

Loin d’être une simple énumération de noms et de dates, la généalogie se révèle être une discipline d’une richesse insoupçonnée, capable de nous éclairer sur des pans entiers de l’histoire de nos ancêtres, y compris leur interaction avec un environnement naturel souvent hostile. En nous invitant à scruter les registres avec une nouvelle perspective, celle des “météorologues amateurs” que nous sommes, nous découvrons la résilience et l’ingéniosité dont ils ont fait preuve face aux caprices du climat.

Chaque pic de mortalité hivernale, chaque mention de famine ou de migration est une histoire, celle d’une famille qui a dû se battre pour survivre. Ces découvertes, parfois sombres, nous ancrent plus profondément dans la réalité de leurs existences et nous rappellent l’humilité que l’on doit avoir face à la force de la nature.

Alors, la prochaine fois que vous plongerez dans un registre ancien, ne vous contentez pas de relever les noms. Cherchez aussi, entre les lignes, les murmures du vent, le crépitement de la glace ou le fracas des inondations. Vos ancêtres ont bien plus à vous raconter que de simples dates de naissance. Ils sont les témoins silencieux d’un climat passé, et, à travers vous, leur mémoire continue de vivre.

Et à une prochaine fois !

« Le quatre juin mille sep cent soixante sur les deux

heures apres midi, dans cette paroisse, et dans

les circonvoisines il est tombe, une grelle pendant

un quart d’heure, qui a fait le plus grand ravage dont

on ait conservé la mémoire

les animaux qui etoient dans les campagnes qui se

sont trouve trop eloignes de quelque abris ont été

tuez

les arbres fruitiers, les vignes, ont etes depouilles de

leurs branches, les campagnes enfin, ont été

reduites dans un état deplorable, et comme dans le

milieu dhyver, Ces grains de grelle etaient aussi gros

que des oeves de poulle dinde, quelquns auvien

cinqs pouces de diamètre : toutes les vitres de cette

eglise et du presbytère ont été entièrement brisée, et

casees, il n’y a eu dans les trois partie de cette

paroissse ny bled ny vin, ny fruits et le peu quil y a

eu dans la quatrieme partie de bled, de vin et de fruit

etoie de tres mauvoisse qualite »

Transcription complète du passage. Pensez à Généatique pour gagner du temps avec vos transcriptions.

(Images 1, 4 et 6 en partie générées par IA)

12 réponses

Merci pour cet article passionnant. Je m’attache actuellement à reconstituer le parcours de vie de mes ancêtres et je me suis penchée sur cet aspect. je ne cesse d’ailleurs de dire à mon époux que ce que nous vivons aujourd’hui n’a rien d’exceptionnel, que nos aïeux ont eux aussi connu ces épisodes de canicules, inondations etc. Le “réchauffement climatique” a parfois le dos large …

Article très intéressant, on ne pense qu’au réchauffement climatique et ses conséquences sur notre vie, on oublie trop les conditions météorologiques parfois extrêmes que nos ancêtres ont dû subir et dans des conditions précaires. Je regarderai les registres paroissiaux plus attentivement.

quel travail! et quelles informations pertinentes et sourcées

Bravo!

J’ai personnellement trouvé un registre mentionnant une épidémie de dysenterie, un autre mentionnant la rivière gelée à Nantes empêchant le baptême dans la paroisse de l’enfant et la tempête ayant détruit le clocher de l’église. Des témoins utiles pour connaître la vie de nos ancêtres.

Merci Anne-Noëlle.

Article très intéressant,

J’ai écrit pour mon association un article sur l’orage dévastateur du 13 juillet 1788 qui a ravagé la partie ouest de la France. Le (la) généalogiste est avant tout curieux(se) et doit avoir l’âme d’un(e) détective. Aligner des noms et des dates, c’est bien mais c’est peu quand on découvre le pan d’histoire qu’ils représentent.

Bonjour. Merci pour cet article. Sujet insoupçonné pour moi qui ne me suis penchée que depuis peu sur mes ancêtres lointains. Merci d’élargir le sujet. Il y a plus que des noms, il y a des vies, et des vies végétales et animales autour des ces vies humaines. Merci

Que les mémoires sont courtes pour beaucoup d’entre nous, je parle des anciens aujourd’hui encore de ce monde, j’ai 96 ans et j’ai vécu (en Auvergne pendant les années1939 à1945) des hivers extrêmement froids et des été caniculaires, tout comme ce que nous vivons actuellement. Il est vrais, il faut bien le reconnaître les rayons du soleil sont aujourd’hui particulièrement brûlants, il faut s’en protéger, nous subissions des orages de grêles (les “part à grêles” plus ou moins efficaces, ) mais rarement des grêlons plus gros que des petits pois, au plus comme des cerises ou des prunes. (mais à la lecture du commentaire du 4 juin 1760, du Curé du Plessis-Grammoire: AD-49 Registre Fondon p-42/138;4) déclare avoir observer des grêlons gros comme des oeufs de poules ce phénomène n’ai donc pas d’aujourd’hui.). Toutefois il est à remarquer la répétition de ces très gros grêlons. (ne faut-il pas ce poser des questions? les expériences actuelles, sur la manipulations dans la IONOSPHERE que l’armée Américaine pratique pour connaître les effets des orages qui ci développent pour les relations avec les communications avec les sous-marin. N’oublions pas que la terre est un vaisseau spatial se déplaçant à 28000 km /heure, soumis à des changements, naturels, mais nos activités industrielles, agricoles, et nos moyens de déplacements entretiennes et accentues ces modifications de climats. Mais là beaucoup de réflexions sont à prendre en compte, le CARBON, d’après nos représentants est la cause première du réchauffement???? le carbone est partout sur terre, sans carbone nous ne serions pas là, notre corps, les végétaux, les arbres, les aciers, sont composés avec du carbone; et le CO2 oxyde de carbone est un gaz lourd, au raz du sol, à mon avis ce sont les enfants dans leur poussette qui en respirent le plus, ils sont à plaindre. Mais la taxe carbone est bien plus utile pour les caisses de l’état!!!!!????? et les produits chimiques de l’agriculture, produits très volatils puisqu’on les observe aux pôles là ou il n’y a pas d’agriculture???? et les chems-trail??? à là je deviens complotiste!!!!

On a tous croisé à un moment de nos recherches ces pages de registre où les sépultures se succèdent avec, parfois, un baptême entre deux actes de décès. J’ai relevé au sujet du “grand hiver” les commentaires du curé de Boëssé-le-Sec (72) relatant sur cinq pages la succession de gels et de dégels puis de famine et de maladie qui touché sa région du Perche. Il fait aussi allusion aux mesures anti-spéculation de Louis XIV sur la vente des grains. Si vous souhaitez le retrouver, voici la cote : vues 96 à 98/522

https://archives.sarthe.fr/ark:13339/s005875e7912c808/58c5b1363283e.fiche=arko_fiche_6304c60fa51cb.moteur=arko_default_6319dbb9a1c43.

J’ai retrouvé aussi la trace d’un de mes ancêtres quittant à 19 ans son village de Mayenne pour trouver du travail dans le Cher, à Rosières où les usines de fonderie s’étaient installées (souvenez-vous de la marque de four Rosières). Aux recensements suivants, il avait fait venir son frère, puis son père et tous avaient refondé une famille.

Ces découvertes ont quelque chose d’émouvant et nous rendent plus présents ceux que l’on n’a pas connus mais grâce à qui nous sommes là.

année 1983 cette année ma gravé a jamais car j’apporté les journeaux au personne des villages de beanvois en cambrais et fontaine -au-pire .en température -moin 35 degré

toute les canalisation sous aviait sauter les personne ce retrouver sans eau et moi même je fesais ma tournée de journeaux j’aitais pourtant bien couvert comme disait en ce temps laj’avais mis un journal sur ma poitrine.la pire année de ma vie car je n’arrivé pas a mettre lmes journeaux car il été gelé et j’aitais obligé de sonné a 5 heures du matin chez les gens et il y avait des personne que cela ne plaisais pas.

cordialement monsieur trioux jean-yves

Bonjour, vous trouverez un commentaire du prêtre de 72200 MAREIL SUR LOIR dans la Sarthe sur le temps qu’il a fait en 1788 : printemps si froid qu’on a pu semer, été caniculaire que tout a séché, automne si pluvieux qu’on n’a pu récolter et donc famine. Une partie de ma famille a été décimée en septembre. D’où les émeutes des parisiennes au printemps 1789 réclamant du pain.

Depuis on sait que les perturbations climatiques étaient dues aux nuages toxiques générés par le volcan islandais Laki qui ont recouvert l’Europe pendant plusieurs années. Ainsi un volcan islandais a provoqué (en partie) la révolution française

de tout temps il y a eu des périodes de gel et des périodes de canicule il y a aussi des périodes plus longues telles l’époque où la mer allait jusqu’au centre de la France. j’habite en Aveyron et on y trouve des traces prouvant que la mer était montée jusque là. Merci pour ces articles.

AD52 copie d’un texte sur le registre paroissial de mon village :

“En 1788… il a été depuis le mois de may jusqu’au 10 janvier sans pleuvoir : ce qui a causé une grande rareté de l’eau : les gelées qui ont commencé au 15 9bre jusqu’au 10 janvier, ont tellement augmenté cette rareté que les moulins des grandes rivières ont été plus de 3 semaines sans moudre. On a construit des moulins à bras et a cheval. Cette hiver a été des plus rigoureux de mémoire d’homme…”