Articlé edité le 13 octobre.

Notre nom de famille nous est aussi familier que notre propre reflet. On le porte toute une vie, sans l’avoir choisi, parfois en butant sur ses lettres au téléphone. Il nous suit partout, comme un bagage de famille transmis de génération en génération. Mais a-t-on déjà vraiment regardé à l’intérieur de ce bagage ? Si l’on prenait un instant pour écouter les secrets de notre patronyme , on réaliserait qu’il est une véritable machine à remonter le temps, un enquêteur qui a collecté pour nous les indices de notre propre histoire.

Bienvenue dans une nouvelle divagation généalogique. Aujourd’hui, on part en enquête sur les traces de nos noms. On va explorer comment ils sont nés dans le joyeux chaos du Moyen Âge, comment la science moderne (avec l’aide de chercheurs un peu geeks sur les bords) tente de leur faire avouer leurs origines les plus secrètes, et comment ils ont été joyeusement malmenés, tordus et transformés par les migrations, les guerres, l’amour et les innombrables erreurs de transcription des curés et responsables de l’état civil fatigués.

Pour écrire le présent article, je me suis inspirée entre autres d’une étude scientifique publiée en Anglais en Avril 2018 par Antoine Mazières et Camille Roth, deux chercheurs français en Sociologie et Informatique (pour faire court). Leur Namograph utilise l’intelligence artificielle pour pister les noms à la trace. Mais promis, je vous traduit tout ça en langage courant. Alors, attachez vos ceintures, nous partons pour un grand tour de France et d’Europe de l’onomastique, le joli mot qui désigne simplement la science des noms.

Au commencement, il n'y avait pas de nom de famille

Imaginez un village français autour de l’an 1100. La vie est simple, la communauté est soudée, et tout le monde s’appelle Jean, Pierre, Guillaume ou Marie. Au début, c’est gérable. Mais quand le village s’agrandit, le chaos s’installe.

« Va chercher Jean ! »

« Lequel ? Jean, celui qui a les cheveux roux ? Jean, le fils de Martin ? Jean qui habite près du pont ? Ou Jean, celui qui forge les meilleures haches du canton ? »

La situation devenant intenable, l’être humain a fait ce qu’il fait de mieux : il a étiqueté. Hé oui, entre le Xe et le XIIe siècle, la population européenne a augmenté fortement, mais l’ambiance religieuse limitait les prénoms possibles aux saints officiels catholiques de l’époque. Spontanément, sans aucune loi, des “noms de service” ont commencé à apparaître. Ces descriptions, utilisées par tout le monde, sont devenues si courantes qu’elles ont fini par se coller aux gens, puis à leurs enfants. C’est ainsi que sont nées les quatre grandes “fabriques de patronymes”, que l’on retrouve partout en Europe.

Dictionnaire des noms, surnoms et pseudonymes latins de l’histoire littéraire du Moyen Âge (1100 à 1530), d’Alfred FRANKLIN / POUX paru en 1875

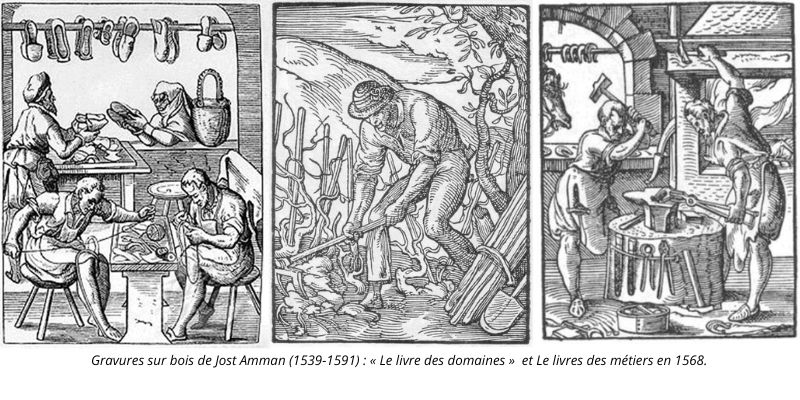

1. La fabrique des métiers

La méthode la plus simple et la plus directe. Votre travail était votre identité. C’est ainsi que sont nés les innombrables Lefebvre, Lefèvre, Fabre, Ferrier ou Faure (le forgeron), qui travaillaient le métal aux côtés des Cloutier, Serrurier ou Maréchal. Chaque village avait son pôle alimentaire, donnant naissance à une armée de patronymes qui sont aujourd’hui les plus courants de France. On y trouvait les Fournier (celui qui tient le four à pain), les Meunier (qui moud le grain), les Boulanger, Peltier, Talmelier et Panetier. Le commerce de la viande a produit les Boucher, Charcutier et Tripier. Toutes les marchandises étaient concernées avec les Granier (marchand de grains), les Mercier (le marchand), les Saunier (marchand de sel), mais aussi les Tonnelier, Barbier, Marchand et Huet (fabricant d’huile). Les métiers du textile étaient omniprésents avec les Tissier, Tisserand, Couturier, Tailleur, Cordier, Chapelier, Sabathier et Pelletier. Le travail de la terre et des animaux a donné les Berger, Pastour, Vacher, Chevrier, Porcher, Fauconnier, Mojonnet, et Bovay. Enfin, n’oublions pas les fonctions et les titres qui sont devenus des noms, comme Prévost, Lemaire, Sergent, Bailli, Comte, Chevalier ou Lecocq (le cuisinier).

Les métiers militaires ont donné entre autres Garnier et Werner.

Comme vous pouvez le voir, je me limite à quelques exemples. Impossible de citer tous le monde.

2. La fabrique du terroir : le lieu d'origine

Quand on ne savait pas ce que vous faisiez, on disait d’où vous veniez. Soit d’un lieu-dit précis : l’homme qui habitait près d’un chêne remarquable est devenu Duchêne, Duchesne ou Chêne ; celui près d’un petit bois, Dubois, Bosc ou Delbosc ; celui à côté du pont, Dupont ou Dupond. La nature était une source d’inspiration inépuisable : Dumont, Delamontagne, Valade, Lavallée, Roche, Dufour, Puits, Fontaine, Larrieu (près d’un cours d’eau, du gascon arriu), Rivière, Lacroix (près d’un carrefour ou d’un calvaire), Deschamps, Verger, Poirier, Pommier, Lafaye (la hêtraie), Fages, Fresnay (la frênaie), Delaporte, Duchamp, Chemin, Delarue et Carrière. Soit, si vous étiez un nouveau venu, on vous affublait de votre région d’origine. C’est l’histoire des Picard, Breton, Normand, Poitevin, Bourguignon, Parisy, Beauvais, Tournier (de Tours), Langlois (l’Anglais), Lallemand, Flamand, Lebreton, Savoyard et des Lemarchand (non pas le vendeur, mais celui qui vient du pays de la Marche !).

C’est le cas dans la quasi totalité des noms de famille de la noblesse, qu’on reliait à la terre possédée, d’où la particule, qui ne signe pas la noblesse mais qui a été beaucoup utilisée par la noblesse pour désigner une famille. Par exemple : la famille de Craon porte le nom de la terre de Craon qu’elle possède et le conserve même quand elle ne possède plus Craon.

3. La fabrique "Fils de" : le nom du père

Parfois, la solution la plus simple est la meilleure. Pour distinguer un Jean d’un autre, on précisait le prénom de son père. Le fils de Martin est devenu tout simplement Martin. C’est aujourd’hui encore le nom le plus porté en France. Il en va de même pour des légions de Bernard, Thomas, Robert, Richard, Girard, Laurent, Simon, Michel, David, Bertrand, André, François, Vincent, Jean, Pierre, Philippe, Nicolas, Guillaume, Hubert, Louis, Henri, Gauthier, Renaud, Daniel, Georges, Joseph, Paul, Adam, Lucas, Mathieu, Julien, Lambert et Clément. C’est une solution universelle ! Les Scandinaves ont ajouté un suffixe : Johansson est le “fils de Johan” (son). Les Écossais et Irlandais ont mis un préfixe : MacDonald est le “fils de Donald”, O’Brien le “petit-fils de Brian”. En Espagne, Rodriguez est le “fils de Rodrigo”. Partout la même logique, avec une saveur locale.

4. La fabrique des sobriquets

C’est sans doute la fabrique la plus créative, la plus drôle, et parfois la plus cruelle. On vous décrivait par une caractéristique physique ou morale. Les plus évidents sont liés à la taille, comme Legrand, Grand, Petit (et Le Bihan), Leprince (pas forcément de sang royal, mais peut-être le premier d’un concours), ou à la couleur de cheveux : Leroux, Rouxel, Rousseau, Moreau, Morel (pour les bruns), Leblanc, Blanc, Blondel, Chauvin, Chauvet (le chauve), Barbu ou Grisel. D’autres décrivent une particularité physique : Legros, Gros, Camus (au nez retroussé), Bossu, Joly ou Jolie. Mais l’imagination médiévale était sans limites, surtout pour décrire le caractère. Un homme joyeux devenait Joubert, Lheureux ou Content ; un homme agréable, Courtois, Le Bon, Gentil, Prudhomme ou Belhomme. Un combattant valeureux pouvait être nommé Vaillant, Hardy, Fort ou Fier. Un homme un peu trop sérieux devenait Lelièvre (car peureux ?), un bon vivant Boivin, Gourmand ou Roy (peut-être le “roi” de la fête), et un têtu Leboeuf, Mouton ou Caron. Chaque nom est une petite énigme, une blague vieille de 800 ans qui continue de nous être racontée.

Pendant des siècles, ce système a fonctionné de manière informelle. Mais un État qui se modernise a besoin d’ordre. En France, le grand moment de la fixation arrive en 1539 avec l’Ordonnance de Villers-Cotterêts. François Ier impose la tenue de registres de baptêmes et de sépultures en français, et oblige que les noms de famille deviennent fixes et héréditaires. La description est devenue une identité. L’étiquette était collée pour de bon.

Les Détecteurs d'Origines

Avance rapide jusqu’à aujourd’hui. En tant que généalogiste, vous avez l’habitude. Vous tombez sur un nom comme “García” dans un registre du Nord et vous vous dites “Tiens, une origine espagnole probable”. Vous voyez un “Kowalski” et votre cerveau s’allume en mode “Pologne”. Cette intuition, nourrie par des années d’expérience, est remarquable. Mais comment diable un ordinateur, qui ne comprend rien à l’histoire ni à la géographie, pourrait-il faire la même chose ?

C’est là que sont intervenus en 2018 nos fameux chercheurs de l’étude citée en introduction. Leur idée était à la fois simple et géniale : si on ne peut pas apprendre l’histoire à une machine, on peut la gaver d’exemples jusqu’à ce qu’elle devine les motifs toute seule. C’est le principe du Machine Learning, ou apprentissage automatique.

Imaginez que vous donniez à une Intelligence Artificielle (IA) une bibliothèque gigantesque contenant des millions de noms de famille, en lui précisant pour chacun son pays d’origine le plus fréquent. La machine ne sait lire aucune langue, mais elle est obsédée par les motifs.

Les résultats de leur premier Détecteur d’Origines étaient tout à fait remarquables, d’après les chercheurs eux-mêmes, dépassant souvent 90% de précision pour distinguer les grandes origines linguistiques. Depuis, d’autres programmes ont été créés pour faire encore mieux. Pour les historiens et les généticiens des populations, c’est une mine d’or qui permet d’analyser les migrations à grande échelle en étudiant simplement la distribution des noms.

Par ailleurs, à destination du grand public ou de chercheurs occasionnels comme nous, il existe au moins un site web qui remplit actuellement cet office, en anglais (mais traduisible avec Google) au cas où un généalogiste rencontrerait une difficulté dans l’authentification du pays d’origine d’un nom.

Mais attention, et c’est là que le travail du généalogiste reste irremplaçable : une origine linguistique est calculée, mais pas forcément une nationalité ni une histoire familiale. Un monsieur Schneider vivant en Alsace depuis la Révolution française est bien français, même si son nom garde sa délicieuse saveur germanique (“tailleur” en allemand). L’IA nous donne un indice, une piste formidable, mais c’est à nous de remonter le fil de l’histoire, acte après acte, pour découvrir le parcours unique de nos propres ancêtres.

Le grand mixeur : Quand les noms de famille prennent la route

Croire qu’un nom de famille, une fois fixé par l’administration, ne bougera plus, c’est aussi naïf que de penser qu’une recette de grand-mère ne sera jamais modifiée. En réalité, dès sa création, le patronyme entame sa propre vie, faite de voyages, de rencontres et de transformations. Il passe à la machine à laver de l’Histoire, et en ressort rarement sans avoir un peu rétréci ou changé de couleur.

Les migrations, premier facteur de "bricolage" patronymique

Quand nos ancêtres bougeaient, pour trouver du travail, fuir la misère ou par amour, leur nom de famille faisait le voyage avec eux. Et souvent, il ne passait pas la frontière indemne. Le principal responsable ? L’oreille du fonctionnaire ou du curé local.

Le scribe du nouveau village ne connaissait pas ce nom étranger. Il écrivait simplement ce qu’il entendait, avec son propre accent. C’est ainsi, par adaptation phonétique, que des familles italiennes nommées Bianchi (les “blancs”) arrivant en Provence ont pu voir leur nom francisé en Blanquet. Un immigré polonais nommé Wozniak pouvait, après quelques générations, se retrouver à la tête d’une lignée de Vauzignac. Le nom s’adaptait, prenait la couleur locale, comme un caméléon. Chaque vague d’immigration en France – italienne, espagnole, portugaise, polonaise – a laissé derrière elle des milliers de patronymes ainsi “naturalisés”.

Parfois, la transformation par traduction (plus rare, mais sournoise) était plus directe. Un ancêtre allemand nommé Klein (“petit”) traversant la frontière alsacienne pouvait tout simplement voir son nom traduit en Petit. Le forgeron flamand De Bakker devenait Boulanger en arrivant en Artois. C’était plus simple pour tout le monde !

Bernard L. suggère d’ajouter à ces examples que Himmel et Kannengiesser sont devenus Paradis et Potier.

Les scribes SOURDS, distraits et les patois tenaces

Même sans quitter son village, un nom de famille n’était jamais à l’abri. Jusqu’au XIXe siècle, l’orthographe était une science très approximative.

Le même individu pouvait être nommé Lefebvre à son baptême, Lefèvre à son mariage et Lefébure à son enterrement, selon l’humeur, le niveau de surdité (pas d’appareillages auditifs avant les années 1970, rappelez-vous…) ou l’éducation du prêtre ou plus tard de l’officiel chargé d’enregistrer les actes. Ceux de nos ancêtres qui ne savaient pas lire ne pouvaient contrôler comment leurs déclarations orales avaient été comprises.

Pour nous, généalogistes, c’est un casse-tête quotidien, mais c’est le témoignage fascinant d’une époque où la norme écrite était flexible. Un Martin du Sud-Ouest devenait souvent Marty, la finale en “-y” étant une caractéristique de la langue d’oc. J’ai aussi entendu parler de Le Corre qui se transforme, en Le Corff, au détour d’un acte. Même si la graphie ressemble, le sens n’est pas le même… Excès d’alcool au moment d’officialiser l’évènement, puisque cela se faisait aussi parfois dans la taverne ? Un nom était donc vivant, il respirait au rythme des accents et des dialectes.

L'ambition et la peur : les changements de noms délibérés

Si de nombreuses modifications de noms de famille sont le fruit du hasard ou de l’à-peu-près, d’autres sont le résultat d’une démarche parfaitement consciente. Parfois, nos ancêtres ont pris leur patronyme à bras-le-corps pour le modifier, que ce soit pour grimper dans l’échelle sociale ou pour sauver leur tête.

L’aspiration sociale : ajouter pour gommer une origine trop modeste.

Un nom de famille pouvait être perçu comme un obstacle. Porter un nom de métier jugé peu noble (comme Vacher ou Porcher) ou un sobriquet un peu ridicule (Bétin, le nigaud) pouvait freiner des ambitions. Certains ont alors cherché à “anoblir” leur patronyme. La méthode la plus connue était l’ajout d’une particule. Un simple Martin devenait Martin de Villeneuve, en y accolant le nom d’une terre qu’il possédait (ou prétendait posséder), espérant ainsi se donner des airs de noblesse.

La Révolution française : quand le nom devenait un danger.

La période de la Terreur (1793-1794) fut un puissant moteur de changement de noms. Porter un nom à particule, un patronyme évoquant la royauté (Roy, Leprince) ou la religion (Lévêque, Le Moine) pouvait vous rendre suspect et vous mener tout droit à l’échafaud. Par prudence, des familles entières ont alors demandé à changer de nom pour des patronymes plus “républicains”, souvent inspirés de la nature (Dubuisson, Fleur) ou de caractéristiques neutres (Brunet). C’était une question de survie : le nom de famille n’était plus un héritage, mais un enjeu politique.

Ce vecteur de transformation nous montre que le patronyme, loin d’être une simple étiquette subie , était aussi un outil que nos ancêtres pouvaient modeler par ambition ou par nécessité, prouvant une fois de plus qu’il est une matière éminemment vivante.

Les noms rares

Dans ce grand brassage, tous les noms ne sont pas égaux. Les estimations les plus fiables du nombre de patronymes en France, basées sur les données de l’Insee, situent le nombre de patronymes différents en France entre 1,2 et 1,5 million. Ce chiffre important cache une réalité très contrastée. Une petite partie de ces noms est très courante (comme Martin, Bernard, Thomas, etc.). Ceux-ci prospèrent et se multiplient. Et pendant ce temps, une immense majorité (plus de la moitié) est considérée comme rare ou très rare, parfois portée par une seule famille, voire une seule personne. Ces milliers d’autres patronymes sont sur la sellette, menacés d’extinction. C’est un phénomène mathématique et généalogique implacable.

Traditionnellement, le nom de famille se transmet par les hommes. Qu’arrive-t-il à un nom de famille porté par un homme qui n’a que des filles ? Ses filles se marient, prennent le nom de leur époux, et le patronyme de leur père ne sera pas transmis à la génération suivante. La lignée sanguine, elle, continue bien sûr, mais le nom, lui, s’arrête. La survie d’un nom ne tient qu’à un fil : il suffit qu’une génération ne produise pas d’héritier mâle pour qu’une branche entière du patronyme s’éteigne. Lorsque ce phénomène se répète sur plusieurs générations dans toutes les familles portant le même nom, celui-ci finit par disparaître à jamais.

Les guerres, comme celle de 14-18 qui a fauché des lignées entières de jeunes hommes, ont massivement accéléré ce processus. Des noms très localisés, peut-être portés par une seule famille dans un canton isolé, ont ainsi été rayés de la carte en l’espace de quelques années.

C’est là que notre rôle de généalogiste prend une dimension presque poétique. Nous sommes des gardiens de la mémoire de ces noms disparus. Quand, au détour d’un acte poussiéreux, nous tombons sur un Jean de l’Aître-sous-l’Orme ou un Pierre Mange-Pruneaux, nous ne faisons pas que trouver un ancêtre : nous ressuscitons pour un instant un nom que plus personne ne porte, nous redonnons une voix à une lignée oubliée.

Nous avons vu que notre nom de famille est loin d’être une simple étiquette administrative. C’est une capsule temporelle, une cicatrice de l’Histoire, le résumé d’une blague vieille de 800 ans ou le point d’arrivée d’un long voyage. Il n’est pas fixe, il est vivant. Il a été modelé par les accents, tordu par les migrations, et parfois sauvé de l’oubli par un heureux hasard généalogique.

Aujourd’hui, cette évolution continue. Avec les noms composés, la possibilité de donner le nom de la mère ou les deux, notre époque est en train d’écrire un nouveau chapitre de cette grande saga patronymique.

Alors, la prochaine fois que vous épellerez votre nom au téléphone, ayez une petite pensée pour son histoire. Et votre nom à vous, quelle histoire raconte-t-il ? A-t-il voyagé depuis l’Espagne ou la Pologne ? A-t-il été mal orthographié par un curé distrait ? Était-il le sobriquet d’un ancêtre un peu trop gourmand ou bagarreur ? Des outils comme Généatique sont les machines à remonter le temps parfaites pour mener l’enquête. Plongez dans les archives, suivez la piste de votre patronyme et découvrez le roman incroyable dont vous êtes, pour l’instant, le dernier chapitre.

Retrouvez des informations supplémentaires sur la transmissions des noms sur guide-généalogie.com. J’ai aussi trouvé un magazine sur notre boutique, qui pourrait vous apporter plus d’informations si vous le souhaitez. Il s’agit de Noms de famille : la clé de vos recherches.

Et vous, connaissez-vous une anecdote sur votre nom de famille ? Partagez-la en commentaire !

30 réponses

Bonsoir,

Merci pour toutes informations!

Concernant mon patronyme (LERILLE), je n’ai toujours pas trouvé de signification.

Celui-ci pourrait être d’origine bretonne ou normande.

Les porteur de ce patronyme se retrouvent principalement en Normandie mais aussi en Louisiane.

Bonne fin de journée

Il existe la possibilité de rechercher l’origine des noms sur le site Geneanet. Lien direct : https://www.geneanet.org/nom-de-famille/LERILLE. Mais apparemment celui-ci ne donne pas plus d’explication. Peut-être un lieu-dit normand puisque c’est surtout dans cette région qu’il est rencontré.

Cette information est très interressante. Je n’imaginais pas toutes les façons de créer ces noms de famille. Par contre, il existe aussi une autre source de noms de famille, celle des enfants abandonnés, trouvés à qui on pouvait donner n’importe quel nom issu du saint du jour par exemple, ou de l’imagination parfois surprenante de l’officier d’état civil.

Bonjour,

C’est mon cas, mon grand-père paternel a été trouvé abandonné au pied d’une église en Toscane le jour de Pâques, d’où Pascalino PASQUALINI…

J’ai trouvé l’acte de sa découverte avec les détails de ses vêtements le jour de son abandon.

Cordialement

J’ai déjà vu le cas d’un enfant trouvé un mercredi à qui on avait donné le prénom MERCURE.

bonjour, pour l’orthographe des noms, vous oubliez de mentionner que les gens ne savaient que rarement écrire et donc c’était à l’oreille du curé ou de l’officier de l’état civil que ce faisait l’orthographe.

merci pour ce sujet très intéressant.

Eric H.

Article très intéressant et très bien écrit (décrit), Merci !

Je m’y retrouve évidemment avec mon patronyme . . . !

Daniel

Mon nom de famille fait partie de ceux qui ont failli disparaître. Au 18è et début 19è siècle deux générations de suite, il n’y a eu qu’un descendant mâle. Il y avait probablement d’autres branches, plus anciennes, mais peu ont laissé une descendance, puisqu’aujourd’hui, j’arrive à situer généalogiquement presque tous les porteurs de ce nom.

Il s’agit de HAICAULT (de la Regontais, du nom du village que possédait un ancêtre du 17è siècle). La Regontais a disparu à la Révolution, évidemment, et mon arrière-arrière grand-père se faisait appeler Haicault-Argontais.

C’est mon grand-père qui m’a raconté l’histoire du nom de famille à particule “raccourci” quand j’étais petite et m’a montré la tombe de François Pierre Haicault-Argontais à Coësmes, décédé à 42 ans, mais a été marié à une Jouzel qui a accouché de 12 enfants. Le nom était sauvé grâce à elle.

En revanche il n’y a eu aucune modification orthographique du nom car mes ancêtres écrivaient depuis le milieu du 16è siècle.

C’est aussi un signe qu’il faut noter : les familles qui savent écrire ne laissent pas leur nom se modifier.

Bonjour, votre article est très intéressant.

Vous avez omis un sujet important sur le plan historique : les patronymes donnés aux esclaves rendus à la liberté outre-mer, que ce soit ponctuellement avant 1748 ou massivement de 1748 à 1749.

Il y a eu des études sur ce sujet. A mon avis elles valent d’être citées.

Merci pour votre article

Sylvie

Oui, mais peut-être dans un article séparé ? Comme pour les noms dont les enfants trouvés se sont retrouvés afflublés.

Bonjour

je suis rendu à l’évidence que mon patronîme avait été modifié à la révolution à cause d’un V mal écrit et remplacé par un P, alors que celui-ci en 1865, était toujours prononcé et écrit avec un V.

Devienne est devenu Depienne puis Devienne

merci !

Bonjour,

je vous signale quelques erreurs :

– Lelièvre pour forgeron doit être une coquille,

– Le Bihan signifie “le petit” (et non le petit boucher), c’est donc plutôt un sobriquet,

– Vidal n’est pas un métier, mais un prénom (Vital, en occitan),

– Rousseau signifie roux et non ruisseau (Rousseau est d’ailleurs également cité avec le sens de roux dans la rubrique des sobriquets).

– Garnier est également cité à la fois dans les métiers et dans les prénoms.

Cordialement.

Merci beaucoup, j’ai repris mon travail pour tenir compte de vos remarques.

Bonjour.

Merci pour cet excellent article! Mon nom de famille est “BREUILLARD” mais avant 1769 le nom était “BREUILLAT” car le 17/01/1758 Pierre BREUILLAT épousa Geneviève LAILLET. Ils eurent une fille le 23/04/1769, baptisée le même jour. Et c’est là que notre nom de famille a changé! Je suppose que Pierre avait un accent très prononcé (il venait de Saint-Maixent-l’École, 79270, Deux Sèvres, Poitou-Charentes) et que le curé a mal compris.

Voilà un cas de déformation de nom de famille.

Texte très intéressant, synthétique et drôle! Merci

votre article oublie la traduction des noms : Himmel dévient Paradis. Kannengiesser devient Potier, etc..

Merci beaucoup, j’ai ajouté vos propositions.

Bonjour

Juste une précision : Bihan signifie “petit” en breton. Le Bihan fait donc référence à quelqu’un de petite taille. Aucune référence à un boucher.

Merci autrement pour cet article intéressant !

Merci beaucoup, j’ai repris mon travail pour tenir compte de votre remarque.

Article très intéressant et qui nous fait réviser l’histoire des patronymes que nous croyons pourtant connaître assez bien.

Dans mon cas, (Faugeron), on croirait que cela vient de forgeron, le métier et pourtant il s’agirait plutôt d’un dérivé de “fougères”, “près de là où poussent des fougères” !?!

En Corrèze où ce patronyme est le plus fréquent, il y a un lieu-dit nommé Faugeron.

Alors question : L’a t’on nommé ainsi parce des Faugeron y vivait ? ou parce que des fougères y poussait ?

Bonjour,

Article très intéressant.

Je vais regarder pour mon nom de famille.

Merci.

Encore un article passionnant, qui nous éclaire avec précisions, que j’ai recommandé à mes adhérents. Bravo Anne-Noëlle.

bonjour je m’appelle pet pour l’instant je voix pas l’origine merci

Merci pour cet article très intéressant.

Je vais rechercher pour mon nom propre et celui de mon mari et ceux de mes ancêtres.

Merci pour cet article.

Mes recherches commencent vers 1650, toutes sur un seul lieudit d’un village du jura Saint Martin qui a été rayé au moment de la révolution française.

ils venaient d’où ? ils étaient pour la plupart vannier avec divers orthographe.

Bonjour,

merci pour cet article, aussi intéressant que les autres.

Quelques patronymes m’ont donné du fil à retordre : trouver les actes de naissance de mes ancêtres Aimée Françoise Diot qui avait été déclarée sous le patronyme Guiot car son propre père Julien avait été malencontreusement déclaré ainsi par sa mère Françoise, elle-même inscrite sous ce patronyme lors de l’acte de naissance, n’ a pas été simple.

De même, en remontant le temps, le patronyme Vadeboin écrit auparavant Val de Boin et, encore avant, Val de bois ; il y a le nom, la prononciation du locuteur, l’oreille du rédacteur et sa maîtrise de l’orthographe…

Bonjour

Article très intéressant ! C’est le cas des Potiron maraîchers et des Jardin paysagistes j’en connais quelques-uns !

Du côté paternel mon nom à consonnance grecque a été donné à mon arrière-arrière-grand-mère d’origine africaine lors de son affranchissement en 1836 dans les colonies (Martinique).

Article très très intéressant merci !

Bonjour,

Mon nom est le fruit d’une migration et d’une prononciation.

En effet lorsque mon ancêtre vosgien, née GODEL est venue dans le village d’Esmoulières en Haute-Saône au début du XIXe, son patronyme est devenu GODEY. Mes recherches m’indiquent que c’est le cas pour au moins deux autres familles au XVIIIe qui ont suivi le même chemin dans deux autres villages, Corravillers et Servance, toujours en Haute-Saône.

C’est aussi une histoire de signature. En effet lors du mariage de Claude GODEL en 1715 à Ramonchamp (Vosges), le marié signe GODEL mais son père Nicolas signe GODEE.

On trouve aussi une variation de signatures pour Nicolas, descendant directe de Claude, qui à Esmoulières (Haute-Saône), signe GODEL en 1829 puis GODEY en 1836 enfin GODÉY en 1846.

Pour conclure, c’est ma tante Andrée de Faucogney (Haute-Saône) qui, au début du XXIe, disait « les Godée sont arrivés »

Mon nom de famille au départ est : DUNET du village de Sinceny (02), depuis le 19 siècle celui-ci a changer plusieurs fois. Retour de DUNET (Jules) lors d’un recensement en 1906. Puis de nouveau DUNEZ.