Dans nos récentes divagations, nous explorions le destin parfois surprenant des patronymes, ces noms de famille qui, tels des voyageurs immobiles, traversent les siècles en s’usant, se transformant, ou en disparaissant au gré des alliances et des hasards de la vie. Nous avons parlé d’un héritage, d’un fil ténu nous reliant à nos ancêtres. Mais que se passe-t-il quand ce fil n’existe pas ? Quand, à l’origine, il n’y a pas de nom à transmettre, seulement un individu face à une administration sommée de remplir une case vide ?

Aujourd’hui, nous allons voir l’envers du décor, dans les coulisses de l’état civil où les identités n’étaient pas héritées, mais bel et bien fabriquées. Nous allons nous pencher sur le sort de deux populations que tout semble opposer, mais qui partagent une singularité : avoir reçu un nom imposé. D’un côté, les centaines de milliers d’esclaves rendus à la liberté dans les colonies françaises, un peuple entier à qui il fallut donner un patronyme. De l’autre, les plus fragiles des anonymes, les enfants trouvés, abandonnés sur le parvis d’une église ou dans le tour d’un hospice, dont le nom de famille dépendait de l’humeur, de la culture ou de l’imagination d’un officier d’état civil.

Embarquez pour un voyage au pays des noms créés ex nihilo, où chaque patronyme est une histoire en soi, un instantané de l’esprit d’une époque, oscillant entre la grandeur, la poésie, l’absurdité et parfois, une cruauté insidieuse.

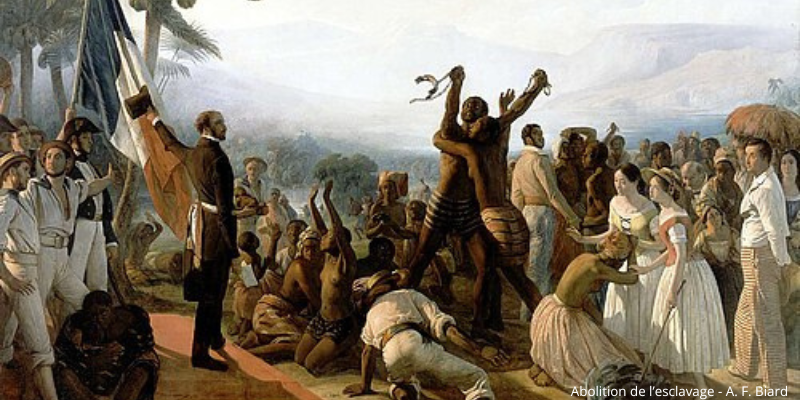

Le Grand Baptême Républicain de 1848 : Nommer la Liberté

Lorsqu’on évoque l’abolition de l’esclavage, on pense à Victor Schœlcher, au décret du 27 avril 1848, à l’immense clameur de la liberté retrouvée. Mais derrière l’événement historique se cache une réalité administrative colossale, une tâche herculéenne pour les officiers d’état civil des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane ou de La Réunion. Il ne s’agissait pas seulement de libérer des individus, mais de les faire naître à la citoyenneté. Et pour cela, il leur fallait un nom de famille.

Jusqu’alors, l’esclave n’avait qu’un prénom, parfois assorti d’un sobriquet ou d’un numéro de matricule le liant à “l’habitation” (la plantation) de son maître.

Avant l’abolition générale, des esclaves étaient libérés (“affranchis”) au cas par cas, par la volonté de leur maître. Cet acte d’affranchissement était un acte juridique qui conférait un statut de “libre de couleur” et, avec lui, un patronyme. Dès le milieu du XVIIe siècle, d’anciens esclaves ont été ainsi “baptisés”.

Mais maintenant, il ne s’agit plus d’affranchir, mais d’enregistrer tous les “nouveaux libres” comme citoyens, ce qui impose de leur donner un nom de famille.

Le décret d’abolition de la Seconde République qui stipule que tous les anciens esclaves deviennent des citoyens français et doivent être inscrits à l’état civil est en date du 27 avril 1848. Mais en pratique, il n’a pas été appliqué partout au même moment. Le “nommage” a commencé lorsque les commissaires de la République sont arrivés dans les colonies pour appliquer la loi (ou lorsque les gouverneurs locaux ont été contraints de le faire sous la pression des esclaves eux-mêmes). La rédaction des “Registres d’individualité” (ou “Registres des nouveaux libres”) s’est principalement étalée sur la seconde moitié de 1848 et toute l’année 1849. Pour certaines colonies, comme La Réunion (où le processus a commencé tard), le “nommage” a largement débordé sur 1849 et même 1850, avec encore des inscriptions jusqu’en 1852…

Ce sont plus de 250 000 âmes qui durent être inscrites sur les registres, dans ce que l’on pourrait appeler un “grand baptême républicain”. Dans l’urgence, et face à des populations souvent illettrées, la responsabilité de choisir ou d’entériner un patronyme revint à des commissions et à des scribes. Leurs choix, consignés dans les précieux “Registres d’individualité”, sont aujourd’hui consultables en ligne sur le site des différents territoires. Par exemple, voici ici un registre de Fort-de-France en Martinique.

Puiser dans ses Racines : la piste africaine

Dans un élan de réparation ou par choix des nouveaux libres eux-mêmes, certains noms cherchèrent à renouer un lien, même ténu, avec la terre d’origine. Cette démarche est cependant la plus complexe à tracer pour les généalogistes. Les origines ethniques étaient diverses, et les souvenirs souvent fragmentés par des générations de déportation. On trouve néanmoins des patronymes comme Samba ou Kuman, qui résonnent de consonances africaines. Des historiens ont émis des hypothèses sur des noms comme Balthazar, qui, au-delà de son origine biblique, pourrait être une déformation du nom d’un peuple du Bénin. Mais la prudence est de mise, tant les pistes sont brouillées. Ces noms sont les témoins d’une mémoire qui tentait de refaire surface, même timidement.

"Dis-moi où tu vis..." : la Nature comme source d'inspiration

La solution la plus évidente et la plus poétique fut de puiser dans l’environnement immédiat. Le paysage luxuriant des îles offrit une palette inépuisable aux officiers en quête d’idées. C’est ainsi que naquirent des lignées entières de :

– Jasmin, Lilas, Rosemain, Fleurimond ou Palmyre, issus de la flore éclatante des jardins créoles.

– Cacao, Café, Canelle, rappelant les cultures des habitations.

– L’Étang, Rivière, Monrose (issu d’un lieu-dit), Roches, ou Clairville, ancrant la nouvelle identité dans la topographie de l’île.

Ce choix n’était pas anodin : il rattachait l’individu libre non plus à un maître, mais à un territoire, à une terre qui, bien qu’ayant été le théâtre de sa servitude, devenait le sol de son existence de citoyen.

Culture et Confiture : quand l'officier étalait sa science

Face à la page blanche, l’officier lettré du XIXe siècle ouvrait tout naturellement sa bibliothèque mentale. Les grandes figures de l’Antiquité gréco-romaine, symboles de sagesse, de courage et de destin, furent convoquées en masse. Les registres des nouveaux libres regorgent ainsi de :

–

Télémaque, fils patient et loyal d’Ulysse.

– Hector, le valeureux défenseur troyen.

– Ulysse, Nestor, Achille, Priam, et même Aristote.

Ces noms, à première vue grandiloquents, portaient une charge symbolique forte. Donner le nom d’un héros épique à un ancien esclave, n’était-ce pas une manière de lui conférer une noblesse nouvelle, celle du citoyen pétri de culture classique, idéal de la République ? Dans la même veine, on retrouve des Lafontaine ou des Voltaire, hommages directs aux Lumières qui avaient pavé la voie de l’abolition.

L'imagination sans limites (et parfois sans pitié) de l'administration

L’urgence et la répétition menèrent aussi à des solutions plus… créatives. L’arbitraire devint la règle, pour le meilleur et pour le pire.

–

Les qualités morales : On distribuait des patronymes comme des vertus républicaines : Constant, Clairvoyant, Prudent, Sincère, Aimable.

–

Les métiers : Parfois, le savoir-faire de l’individu devint son nom : Boulanger, Distillateur, Chaudronnier.

–

Les anagrammes et jeux de mots : C’était une façon de faire du neuf avec du vieux, ou de créer une distance avec le nom de l’ancien maître. L’exemple le plus célèbre, cité par de nombreux généalogistes antillais, est celui du patronyme Négrit, qui serait l’anagramme de Tigrén, le nom d’une habitation en Martinique. De même, un “Marie” pouvait donner “Ramier”.

–

L’implacable arbitraire : Enfin, certains noms semblent n’avoir aucune logique, sinon celle d’une liste qu’il fallait remplir. On trouve des noms communs comme Chapeau, des adjectifs, ou des prénoms composés transformés en patronyme unique (Jean-Louis devenant Jeanlouis).

Cette liberté laissée aux officiers pouvait malheureusement aussi virer à la cruauté ou à la moquerie. Des noms difficiles à porter, rappelant une caractéristique physique ou un statut, ont pu être attribués, scellant dans le marbre de l’état civil une forme de mépris social persistant. Comme le soulignent des historiens tels que Myriam Cottias ou Frédéric Régent, l’acte de nommer était un acte de pouvoir, et il ne fut pas toujours exercé avec bienveillance.

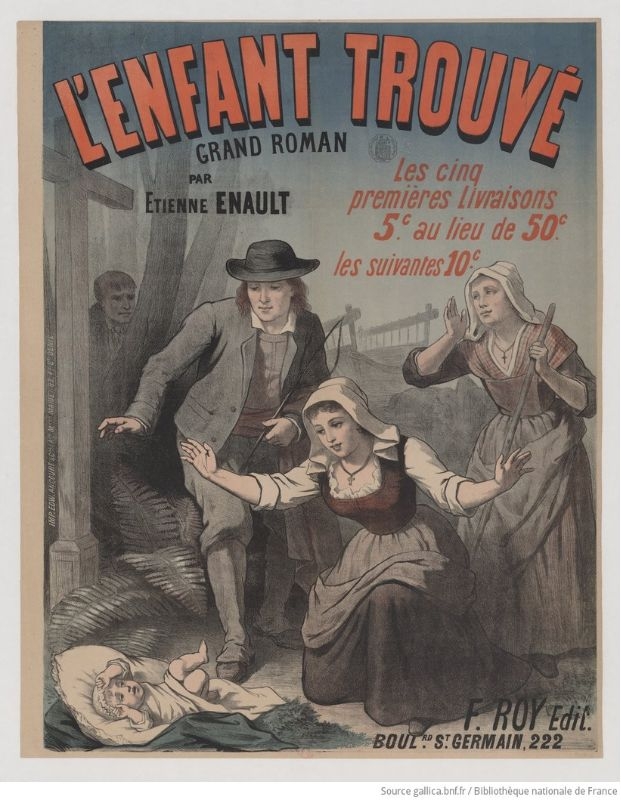

L'Enfant sans Nom, l'Enfant à Nommer

Changeons de décor et de latitude. Quittons le soleil des colonies pour la grisaille des villes de la métropole au XIXe siècle. Ici, l’anonymat n’est pas celui d’une servitude, mais d’une naissance dans le secret et la misère. L’enfant abandonné, “exposé” selon le terme officiel, était un casse-tête tout aussi grand pour l’état civil : comment nommer celui qui n’a personne pour le nommer ?

La scène est souvent poignante. Un nourrisson est déposé dans le “tour d’abandon” d’un hospice, un cylindre rotatif qui permettait de laisser son enfant de manière anonyme. Ou bien il est retrouvé emmailloté sur les marches d’une église, avec pour seule identité un bout de ruban ou une image pieuse. C’est là qu’intervient le prêtre, qui, d’un trait de plume, va devoir créer un destin, une lignée à partir de rien. Son imagination devient la seule source de l’identité de l’enfant.

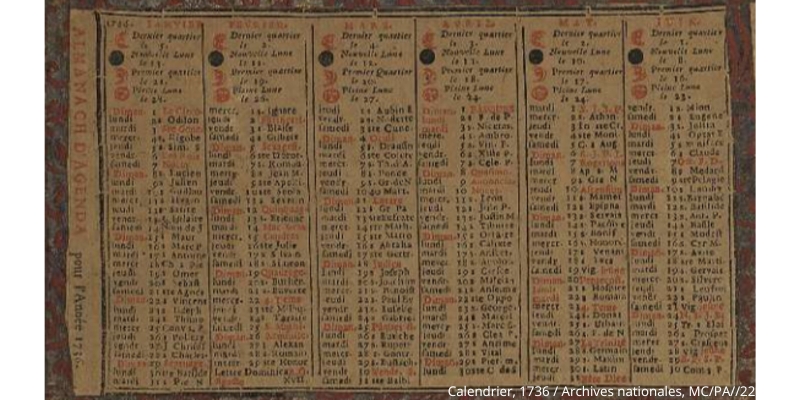

Le Saint du Jour, le meilleur ami en cas de panne d'inspiration

La solution la plus simple, la plus répandue, était de se tourner vers le calendrier. Le saint célébré le jour de la découverte de l’enfant devenait son protecteur et son patronyme. Cette pratique a donné naissance à des noms de famille extrêmement courants : un enfant trouvé le 1er novembre avait de grandes chances de s’appeler Toussaint, le 11 novembre, Martin, le 29 juin, Pierre ou le 25 août, Louis. Etc

Cette logique pouvait être poussée plus loin. Comme le rapportent les spécialistes de l’onomastique, tel le renommé Albert Dauzat, un enfant trouvé le 25 janvier, jour de la “Conversion de Saint Paul”, pouvait se voir attribuer le nom de Converti. Cette pratique, si elle manquait d’originalité, avait le mérite d’ancrer l’enfant dans le temps et de lui donner une date symbolique de “naissance sociale”. Par extension, les mois de l’année devinrent des patronymes : les Janvier, Février, Mars, Avril, Mai et Juin sont presque toujours issus de cette tradition.

Pendant la Révolution Française, la logique s’adapta. Les saints étant passés de mode, on a pu voir apparaître, bien que plus rarement, des enfants nommés Messidor ou Thermidor, du nom des mois du calendrier républicain.

La Scène de la Découverte : le lieu comme patronyme

“Où l’a-t-on trouvé ?” était la deuxième question fondamentale. La réponse fournissait directement le nom de famille. C’est l’origine des patronymes dits “topographiques”, qui sont comme une photographie de l’instant de la découverte :

– Deléglise ou Leglise : trouvé sur le parvis.

– Duportail : déposé à la porte d’un hôpital ou d’un couvent.

– Larue : trouvé dans la rue.

– Lacroix : près d’un calvaire.

– Et bien sûr, le plus transparent de tous : Trouvé.

Parfois, c’est la provenance administrative qui dictait le nom. Un enfant né à Paris et envoyé dans un hospice de province pouvait être enregistré sous le nom de Deparis ou Parisy.

L'Arbitraire et la Poésie : quand l'officier d'état civil se fait auteur

C’est là que tout se jouait au feeling : le nom reflétait l’humeur, les lectures ou le sens de l’humour du curé ou de l’employé.

– Les noms optimistes : Pour conjurer le sort de ces malheureux, on leur donnait des noms pleins d’espoir. C’est l’origine des Lheureux, Bonheur, Joly, Beaufils ou, le plus touchant, Dieudonné, signifiant que si les hommes l’avaient abandonné, Dieu l’avait tout de même donné à la vie.

– Les noms inventés de toutes pièces : Certains officiers avaient une âme de poète ou de romancier. Ils créaient des noms à la sonorité agréable, combinaient des syllabes, ou donnaient des noms de personnages de théâtre. J’ai repéré Belamour, Vive-Dieu et Pense-a-moi (cité par Mr D’Auriac).

Au fil de mes recherche, j’ai repéré un article intéressant sur l’affectation des noms aux Enfants Trouvés en Belgique. N’hésitez pas à y consacrer 5 minutes.

Qu’il s’agisse de la grande Histoire de 1848 ou de la petite histoire d’un bébé abandonné, ce nom imposé raconte une vraie rupture. Il ne dit pas “qui étaient tes parents”, mais “voilà comment tu démarres”. Pour les descendants d’affranchis, ce nom, c’est leur “Jour 1” de liberté, leur acte de naissance de citoyen. Pour les descendants d’enfants trouvés, c’est le début d’une énigme, le point de départ d’une famille qui s’est construite toute seule, même si le premier chapitre manquait.

Et le plus fou dans tout ça ? C’est que ces noms, parfois pondus à la va-vite, par inspiration ou par pure nécessité administrative, sont devenus des noms comme les autres. Ils ont fait souche, se sont transmis, et personne aujourd’hui ne les trouve moins légitimes qu’un nom de chevalier vieux de 500 ans.

Alors pour nous, les fouineurs d’archives, dénicher l’origine d’un nom comme ça, c’est le jackpot. C’est revivre le moment précis où un fonctionnaire a dû se creuser la tête pour combler un vide. C’est découvrir que derrière un nom tout simple se cache un évènement incroyable : la liberté enfin gagnée ou la survie d’un enfant qui n’avait pour commencer… qu’un nom à inventer.

13 réponses

Article très instructif.

J’ai trouvé très intéressant l’article. L’un des membres de mon arbre généalogique, enfant trouvé au début du 19e siècle à Cherbourg a été affublé du nom de Bengali. Il s’est marié, a eu deux enfants auxquels il a transmis son nom. Et un jour, il a disparu mais a réapparu en devenant le compagnon de l’une de mes arrière-arrière-grand-mères de nationalité belge, installée en France, avec laquelle il a eu deux enfants portant son “nouveau” patronyme de François. Avant c’était François Désiré BENGALI après ce fut Désiré François. Ce n’est que sur son acte de décès que sa “nouvelle” famille a remis “Bengali” comme deuxième prénom du défunt. J’ai découvert cette histoire à rebours et en remontant dans le temps. BENGALI était un nom trop stigmatisant je pense pour cet homme. Cela n’a pas du être simple pour lui, de disparaitre et d’abandonner sa première famille.

Bonjour,

très intéressant.

j’ai mon a.a.a.grand-père paternel LAMAISON Jean né à Boucoue(64) le 09/01/1808, un certain LAFITE dit Casabeth déclare sa naissance, fils naturel de Jeanne LATAPI domiciliée à Boucoue, restante dans la maison du déclarant, et de père non connu, auquel enfant à déclarer donné le prénom de Jean Lamaison.

Bizarrement l’enfant ne prend pas le nom de la mère, mais c’est son employeur qui lui donne un nom?

Bonjour

J’ai dans mon arbre une Claude PEU DE CUIR et sa tante Alison…

Et une autre PEU D’ARGENT..

On peut imaginer l’origine du patronyme !

JD

Point commun entre nouveaux libres et enfants trouvés : ils ne devaient pas porter le patronyme d’une famille existante

Article intéressant – Originaire de l’Est de la France je suis remonté à mes origines en Suisse (1550) ! mais le nom RUCH n’a pas évolué au cours des siècles !

bonjour, j’a trouvé dans le Nord avec des prénoms et noms aussi improbables, des enfants à la charge de la ville de Lille, ou ceux qui donnaient ces patronymes ont fait preuve de sadisme et certainement dune jouissance malsaine, j’en ai au moins 4 pages. Les pauvres enfants naissaient déjà avec un lourd handicap et on les bafouaient encore plus

J’ai des SANSPOUX, des PETE…

J’ai aussi trouvé à La Réunion un affranchi à qui l’on a donné mon patronyme JAUNIAU. Tous les nouveaux affranchis de la même semaine ont reçu un nom commençant par J.

Si je remonte dans mon arbre en genealogie je retrouve un ancêtre élevé par l assistance publique . Pour la ville de Nantes on retrouve dans les archives de la fin du 19° siècle la méthode pour attribué un nom à l’enfant abandonné : le prénom était composé de deux phonèmes le premier complétement aléatoire libre à l’apréciation de l’officier d état civil et à son imagination , le deuxième était une terminaison imposée dans une liste et lié au mois et à l’année de la découverte du bébé , par exemple dans notre cas: “eul”

noms prénoms attribués par l’hôtel dieu

abandonnés du mois de juillet 1835 abandonnés du mois de juin 1835 abandonnés du mois d’août 1835 début du registre : juillet 1828

(3 dernières lettres du nom = eul) (3 dernières lettres du nom = ain) (3 dernières lettres du nom = ier) (3 dernières lettres du nom = eule)

(l’inspiration était la même !)

c’est l’exception qui confirme la règle !

J’ai dans ma branche maternelle, un arrière arrière grand père dans ce cas. Aux dires de ma famille, bébé, il fut trouvé un matin dans une brouette de cantonnier.

Ce cantonnier aurait remis l’enfant à l’Hospice du secteur, les sœurs l’ayant nommé Olympias Jean. Pas de numéro d’identité.

L’inventaire de l’enfant montrait: un enfant en bonne santé, très bien habillé dans du linge de qualité, et en quantité, avec dans sa ceinture une enveloppe, contenant une somme d’argent destinée à la personne qui devait l’élever.

L’acte de naissance établi à l’hospice, dit à peu près la même chose. Un cantonnier, oui, mais pas de brouette ? Pas d’enveloppe dans la ceinture ?

L’enfant semble avoir était remis au Cantonnier avec l’enveloppe. Pas de nom, pas de trace de cette personne.

Vers l’âge de 8-10 ans, il aurait sauté dans une diligence, quittant ses parent adoptifs, pour aller où ? Pas de trace son son adolescence.

J’ai retrouvé sa trace adulte, il s’était marié, à eu 2 enfants.

Fait curieux sur sa naissance: en fouillant dans les archives du lieu de l’hospice, je suis “tombé”, pas sur une photo, ça n’existait pas à l’époque, mais sur une peinture ?

Peinture non signé, peintre anonyme ?

Le tableau représentait: un Bébé bien habillé, avec dans sa ceinture une enveloppe, déposé sur les marches de l’entrée d’un hospice?

Que pouvait bien faire un peintre à ce moment là, sinon avoir était mandaté pour la faire, par qui ? la mère pour gardait un souvenirs de son enfant ?

On ne s’aura jamais. Peut être mon ar.ar.grand père?

Fet Nat a été donné comme prénom (Fête Nationale)

Bonjour,

très intéressant. merci !

Il y a dans la généalogie de ma femme un enfant trouvé déposé à l’Hôtel Dieu de Marseille en 1782. Le nom qui lui a été donné est BIENVENU, ce doit être de l’humour marseillais, quand aux prénoms il lui a été donné le prénom de son parrain François, et le deuxième prénom de sa marraine Paul (pour Paule)

Il y a également une petite fille née à l’Hospice civile d’Aix en Provence en 1829, il lui a été donné le nom de BREMOND, un nom courant dans la région. Elle prendra plus tard le nom de celui qui l’a recueilli dans un village des Hautes-Alpes, contre rémunération, et qui a dû l’adopter, il était aussi son témoin de mariage: TRUCHET.